このページは、Apple MacBook Pro に関するトピックをまとめた「myLife with MacBook Pro」で、

大変反響を呼んだ WUXGA ワイド液晶ディスプレイに関するトピックを独立させたものです。

※ このサイトは、いわゆるまとめサイト・Wiki などの情報発信サイトではありません。

詳しくは「記事を読む前に・ごあいさつ」をお読みください。

このページは、Apple MacBook Pro に関するトピックをまとめた「myLife with MacBook Pro」で、

大変反響を呼んだ WUXGA ワイド液晶ディスプレイに関するトピックを独立させたものです。

※ このサイトは、いわゆるまとめサイト・Wiki などの情報発信サイトではありません。

詳しくは「記事を読む前に・ごあいさつ」をお読みください。

もしこのメッセージが表示されている場合、ページの表示に必要なファイルが読み込まれていないか、あなたがレガシーウェブブラウザを使用している可能性があります。 このウェブサイトは比較的新しいテクノロジーで制作されているため、Netscape 4、Internet Explorer 6 などの旧世代Webブラウザでは閲覧に支障を来すおそれがあります。 またこのようなブラウザは、セキュリティが不十分な可能性があります。当サイトでは、Firefox、Opera、Safari 等の安全で優れたモダンブラウザの使用を強く推奨しています。

【ここは記事2ページ目です】 これより前のトピックは「1ページ目」をご覧下さい。

このセクションでは、液晶ディスプレイのカタログによく出てくる数字や用語について解説すると共に、それがディスプレイの性能にどう関係するか解説します。

カタログのスペック表で最もわかりやすい項目で、ずばりディスプレイの「明るさ」を表しています。一般的に省略されていますが、カタログに載っている輝度=最大輝度 のことです。 近年のワイド液晶ディスプレイでは、最大輝度が 400 cd/m2 以上のものが主流ですが、400 cd/m2 という輝度は極めて明るく、これがいま大問題になっています。

数年前の主流であったブラウン管(CRT)の最大輝度はせいぜい 250 cd/m2 前後です。しかも電子銃の出力を変えればいくらでも暗くすることが可能でした。一方、液晶ディスプレイはご存じの通りバックライトを発光源としています。このバックライトには主に 冷陰極管 ( CCFL ) と呼ばれる蛍光灯の親戚が使われています。 ところで、みなさんの家にある蛍光灯照明はどれだけ暗くすることができるでしょうか? インバータを搭載した高性能な器具でも 1/3 くらいにしか下げることができないと思います。これが問題を引き起こしてしまいます。

今日のワイド液晶ディスプレイは、明るいのは良いのですが、十分に暗くできないのです。バックライトの出力を最大限に絞っても 150 cd/m2くらいにしか輝度が落ちません。 コンピュータ用ディスプレイの輝度は、sRGB という国際規格で「80 cd/m2 が基準」とされています。 この基準とくらべ、今日のワイド液晶ディスプレイは必要以上に眩しいのです。コンピュータ用ディスプレイは目を近づけて見るため、目の健康に多大な悪影響を与えてしまいます。

このディスプレイが眩しすぎる問題に対して、ユーザーたちは、液晶の駆動範囲を狭めて輝度を押さえ込んだり、光透過率の低い液晶保護パネルをとりつけたり、しまいにはサングラスをしてディスプレイを見るなど、様々な対策を講じていますが、どれも抜本的解決にはならず、また画質に悪影響を与える可能性もあります。 また、バックライトの蛍光灯はすさまじい明るさで光り続けているため省エネの観点からも非常にムダです。

▲ 眩しすぎるディスプレイのための減光メガネ(家電量販店 ディスプレイ保護フィルター売り場にて 3500円)

コンピュータ用ディスプレイがこんなに眩しくなってしまった理由は主に2つあります。1つめは、どんどん巨大化するディスプレイを均一に発光させるために、多くの蛍光灯を敷き詰める方法をとったことです。24インチ以上のワイド液晶ディスプレイには、なんと16本前後もの蛍光灯が敷き詰められています。

2つめの理由は、消費者の「無知」が招いた結果です。そもそも「カンデラ」という単位を全く理解しておらず、さらに自分がディスプレイを使いたい用途に対しどのくらいの明るさが必要なのかのも知らず(知ろうとせず)、200 cd/m2 と、500 cd/m2 の製品を比べて、「なんか数字が大きいほうが高性能っぽくね?」と高輝度なディスプレイを好んで買っていった結果なのです。

そして最もやっかいなのが、メーカーが最大輝度は自慢げに公表するのに、最低輝度を記載していないことです。しかも、輝度に限っては店頭で確認することは極めて困難なため、買って家に設置して「うわ、眩しい!」となり、泣き寝入りするしかないのが現状です。

| 製品名 | 実測最低輝度 |

|---|---|

| Gateway FPD2485WJ | 約 350 cd/m2 |

| BenQ FP241WV | 約 160 cd/m2(画質劣化あり) |

| DELL 2707WFP | 約 150 cd/m2 |

| DELL 2407WFP HAS | 約 130 cd/m2(画質劣化あり) |

| MITSUBISHI MDT241WG | 約 110 cd/m2 |

| NEC LCD2690WUXi / LCD2490WUXi ※1 | 約 110 cd/m2 |

| I-O DATA LCD-MF241X | 約 85 cd/m2 |

| EIZO HD2441W / HD2451W | 約 80 cd/m2 |

※ 画像劣化あり:バックライト出力ではなく液晶素子の制御で輝度を落としているディスプレイの中で、制御精度が低い下級機種では黒つぶれやトーンジャンプ、カラーバランスの破綻が発生します。

※1:表示ムラ補正機能(MURACOMP)ON時

ところで、なぜ店頭で輝度の検証が困難なのかというと、家と店頭で照明の明るさが桁違いに異なっているためです。一般的な家庭の室内は100 〜 200 ルクス ( lm/m2 ) といわれています。また、より明るさが必要な学校やオフィスなどでは 300 〜 400ルクスと言われています。 これに対し、店舗内は 1000ルクス前後という とんでもない明るさを持っています。 そのため、店舗で快適な明るさと感じても、家庭に持ってくると眩しすぎてしまうのです。

ちなみにコンビニエンスストアでは、なんと 2000ルクス近い膨大な照明が使われています。一方、月の光は約 1ルクス、星の光に至ってはなんと 0.000 05ルクスと言われています。 こんな広い幅の明るさを見ることができる人間の目は、とてつもなく高性能と言えますね。 また、この「ルクス」という明るさの単位ですが、ただの光量だけではなく、放射発散度 という概念が加わっており、より人間の感性に近い表現体系と言われています。

ほとんどのメーカーが記載していない最低輝度ですが、最近流行の「コントラスト拡張機能」・「コントラストオプティマイザ」などと呼ばれる動的バックライト制御による仮想的コントラスト比の数字から知ることが出来ます。たとえば、ネイティブコントラスト比が 1000:1 でコントラスト拡張機能時 3000:1、最大 400 cd/m2 のディスプレイだと少なくとも 133 [cd/m2] に落とせることが解ります。

実際にはもっと下げられる場合がほとんどですが、仮想コントラスト比がネイティブコントラスト比の2倍を基準にして、それより小さい(差が少ない)ディスプレイは輝度があまり調整できないヤバイ液晶、2倍以上であれば輝度が大きく下げられる液晶ディスプレイである可能性があります。あくまで目安です。

液晶ディスプレイは、液晶分子に電圧をかけることで液晶分子の向きを変え画像を表示しています。電圧をかけられた液晶分子は ゆっくりと向きを変え、目標の角度に達して停止します。このとき、電圧を加えてから液晶分子が反応し終わるまでのタイムラグを「応答時間」と言います。応答速度(応答時間)は、通常 ms(ミリセカンド)、つまり 1/1000秒 で表されます。

ここで注意すべきなのは、カタログには2種類の応答速度が載っているという点です。1つは液晶が、黒→白→黒 と反応するのにかかる時間です。多くの製品が 15 〜 30 ms の間に収まっています。しかし実際、画面が白と黒に激しく点滅するというシーンは極めて少なく、ほとんどが中間色の移り変わりのため、より現実的な応答速度として「G to G」(グレイ to グレイ)という尺度が近年主流になっています。これは文字通り、中間階調から中間階調に反応する時間を示しています。多くの場合、黒〜白の間で数段階反応速度を測りそれを平均した数値が載っています。近年では GtG が 10 ms 以下の製品が多く、中には 4 ms 未満という超高速な液晶ディスプレイも存在します。当サイトでも、より実用的なこの グレイtoグレイ(中間階調)応答速度で表記を統一しています。

ではなぜ、液晶ディスプレイのカタログに「応答速度」が載っているかというと、液晶にとって長い応答時間が最大の弱点だったからです。液晶ディスプレイが誕生しそれが電卓に初めて搭載された頃、液晶の応答速度はなんと 1000 ms (1秒)以上でした。それが技術進歩により飛躍的に短くなり、数十ms オーダーまで達しました。さらに近年「オーバードライブ駆動」(詳しくは次節)という技術によって 10 ms を割る製品が登場しました。

そんな長い技術革新・競争の歴史から、液晶ディスプレイメーカーは応答速度を「液晶ディスプレイの性能を表す数値」として積極的にアピールし、それをさらに短くしようと努力しています。しかし、今日の応答速度競争は無意味なものになりつつあります。

ところで、みなさんの家にある蛍光灯は(インバータ回路を搭載していなければ) 50Hz または 60Hz で駆動しています。 つまり1秒間に50回、ないしは60回点滅しています。このとき点滅周期はそれぞれ、20 ms、16 ms です。個人差はありますが、ほとんどの人は蛍光灯をみて激しい点滅を感じません。つまり人間は 8 ms 以下の光の変化を感じ取ることができないということです。

しかし、それでも液晶ディスプレイの応答速度は 人間が認知できない世界で激しい競争を繰り広げています。 つまり無意味な競争です。では、なぜメーカーはそんな無意味な競争を続けているのでしょうか。それは我々消費者の間で「応答速度が速いディスプレイ = 高性能・高画質」という神話がはびこっているからです。応答速度がいたずらに短くなるだけなら良いのですが、ムリヤリ速度を上げようとすると画質に悪影響がでてしまいます。(詳しくは次章)

例えば、15万円以上するハイエンド向け液晶ディスプレイは、応答速度が 25 ms という製品まであります。逆に3万円以下の激安製品には、2 ms という超高速応答のディスプレイが存在します。このことからも、応答速度が速いことは画質とは全く関係なく、かつ この数字はローエンドユーザ(初心者、無知な消費者)を引きつけるための無意味な「ピエロ」であるということを、ぜひ理解して欲しいと思います。

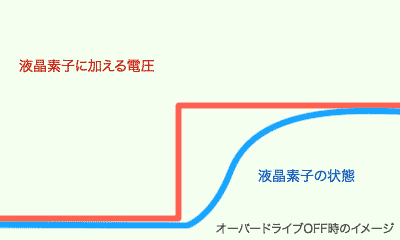

オーバードライブとは、液晶分子の状態を変化させるときに、定格以上の過電圧・ゼロ電圧のような極端な電圧をかけ速く液晶を目的の状態に変化させようとする機能です。

上図は、瞬間的に過電圧を加え液晶をより速く反応させるメカニズムのイメージです。たしかに、オーバードライブ駆動させた方が、液晶素子が「キュッ」と素早く反応しています。一見、理にかなったとても良い技術のように感じられますが、ここでオーバードライブON時のイメージ図をよく見直してください。一瞬、液晶素子が目標以上に反応してしまっています。この現象は「オーバーシュート」という、瞬間的に色・輝度がおかしくなってしまう現象です。これとは逆に、液晶の反応を速く抑えようと電圧をゼロにしたとき、液晶が目標以上に戻ってしまう現象を「アンダーシュート」と呼びます。オーバーシュート・アンダーシュートが起こると、動画を見ているときに「疑似輪郭」と呼ばれる実際にはない架空の線・色のにじみ発生してしまいます。

このように、オーバードライブ駆動の乱用は表示品質を悪くする要因でもあります。オーバードライブ駆動は、適切に使えばすばらしい技術です。しかし、ローエンドユーザーにとって液晶ディスプレイの反応速度は、デジタルカメラにとっての画素数のように「速ければ速いだけ高性能」と思われがちなため、液晶ディスプレイ各社は、残念ながらオーバードライブ駆動による画質低下を無視しひたすらスペックシート上の応答速度を高めることにやっきになっています。

ところで、TN方式・VA方式 と呼ばれる液晶ディスプレイでは、 中間階調(グレイ to グレイ)の反応速度が著しく遅くなる性質を持つため、例えば歩いている人の動画を映すと、目の周辺のように黒と中間色が混ざっている部分は良いのですが、ピンクやパールオレンジなどの中間色で構成されている口周りの更新が追いつかず、唇の周りが、ミートソースを付けまくったかのように「びよーん」と伸びて見えてしまう事があります。そのため TN・VA液晶では、オーバードライブでその「クセ」を補正しなくてはいけません。反応速度が一定でないということは、オーバードライブ回路は 現在の液晶分子の状態、目標の値 によって電圧のかけ方を変えなくてはいけません。つまりオーバードライブ制御には高度な計算と高い制御精度が要求されるということです。そのため、十分に作り込まれていない安価なTN・VA液晶ディスプレイではオーバーシュート・アンダーシュートが起こりやすくなっています。画質にこだわってきたはずの EIZO でさえ、VAパネルを搭載した S2410W・2411W では酷い疑似輪郭が出るとも言われています。

一部のハイエンド・プロ向け液晶ディスプレイでは、オーバードライブ回路が搭載されていなかったり、ついていても初期設定ではオフになっている場合があります。シビアな表示品質が求められる世界では、オーバードライブ駆動によるわずかな画質低下すら許されないからです。また、液晶分子は温度によって応答速度が著しく変化するため、このような高級機種では温度センサーで液晶の状態を監視し、それにあったオーバードライブ駆動をしている機種もあります。

コントラスト比とは、ディスプレイに真っ黒の画面を表示させたとき(つまり何も表示しないとき)と、真っ白の画面を表示したときの明るさの差を比率で表したものです。 例えば「800:1」のディスプレイであれば、真っ白の画面は、真っ黒の画面の800倍明るいことを意味します。コントラスト比が高いと、表現できる明るさの幅が広くなるので、高ければ高いほどメリハリのある絵になります。多くのカタログで、コントラスト比が以下のような比較画像で説明されています。

▲ 左:コントラスト比が低いディスプレイ 右:コントラスト比が高いディスプレイ

液晶ディスプレイの主要部品である「液晶」は、それ自体は発光せずバックライトと呼ばれる冷陰極管(蛍光灯の一種)やLED(発光ダイオード)の光を当てて初めてディスプレイとして機能します。黒い画面を作り出すとき、液晶分子によって光を遮断して黒を作り出しますが、バックライトは光り続けています。一方、CRT(ブラウン管)は電子銃をストップするだけなので完全な「黒」を表現することができます。イメージとしては液晶は「電球に黒い布をかぶせる」、CRTは「電球の明かりを消す」といったところです。

液晶の場合、いくら液晶分子でバックライトの光を遮断しても、わずかに光が漏れてしまいます。これを「バックライト漏れ」と呼びます。この特性のため、液晶ディスプレイは「黒」を表示してもわずかに発光して、灰色になってしまいます。この現象を「黒浮き」と呼びます。(上図の左の状態) しかしこの黒浮きも技術の進歩と共に改善され、より暗い「黒」を表現することが可能になりました。 黒の明るさが小さくなれば当然コントラスト比は高くなります。 ですからコントラスト比は高いほど良いのです。

しかしここで大きな落とし穴があります。ここまでディスプレイ自体が出す光のみを対象として話を進めていました。つまり暗闇の中にディスプレイだけが存在する状況です。この状況でのコントラスト比を「暗所コントラスト比」と呼びます。原則、カタログに記載されているコントラスト比 = 暗所コントラスト比と思ってください。ですが実際にはディスプレイの光 以外にも、日光や照明など多くの光が我々の周りに存在しています。このとき外界の光がディスプレイに当たると、黒部分が明るくなり急激にコントラスト比が低下します。このように明るい場所で計測したコントラスト比を「明所コントラスト比」と呼びます。暗闇の中でディスプレイを見て作業することは通常ありえないので、実際我々が見るディスプレイは「明所コントラスト比」が適応されます。

明所コントラスト比は、暗所コントラスト比に比べ著しく低い値をとります。昼間、日光が部屋の中に入り込むような環境下でみるブラウン管TVは コントラスト比がなんと 50:1 以下になってしまうとも言われています。暗所コントラスト比を上げるには、バックライト漏れを改善すれば良いのですが、明所コントラスト比を上げるには全く別のアプローチが必要になります。例えば、画面表面のコーティングを強化し外光を反射しにくくしたり、遮光フードとよばれるパーツを取り付け光が画面表面に当たらないようにするなどの方法があります。実際我々がディスプレイを使うときに重要な明所コントラスト比は残念ながらどのメーカーも公表していません。また、それを向上するための技術的アプローチをしているメーカーも見られません。(液晶テレビ業界では SHARP の AQUOS がウェブサイトで明所コントラストを公開している。)

話を戻します。今日の製品は 400:1 〜 1000:1 のコントラスト比を持っています。もし 400cd/m2 の輝度を持つディスプレイで、コントラスト比が 500:1のディスプレイなら「黒」は 0.8 cd/m2、1000:1 なら 0.4 cd/m2 となります。 しかし人間の明るさに対する感じ方は、対数曲線型の特性を持っているため 500:1 と 1000:1 ではあまり差を感じません。ですからコントラスト比に固執するのは得策ではありません。言ってしまえば、800:1と 1200:1のディスプレイを比べて「こっちのほうが高性能!!」と自信満々にTNパネルの液晶ディスプレイを買っていくユーザーはそんなに利口ではないということです。

例外的に暗闇でディスプレイを見ることになる映画鑑賞などでは、黒の締まりは非常に重要な要素になってきますが、はっきりいって液晶ディスプレイでは「目くそ鼻くそ状態」です。つまり 300:1 の液晶ディスプレイで見ようが、1000:1 の液晶ディスプレイで見ようが、はっきりバックライト漏れを確認できてしまいます。 例えばCRT(ブラウン管)では、数十万:1 という驚異的 暗所コントラスト比を持っています。(理論上は無限なんですけどね。)また、プラズマディスプレイのコントラスト比は数万:1です。今の技術では、液晶が多少背伸びをしようと かなうレベルではないということです。

[ より感性的な表記方法 ] ヒトは明るさだけではなく、耳が感じ取る「音量」も対数型の認知特性を持っています。そのためオーディオの世界では、音が持つエネルギーの比(たとえばノイズ特性を示す S/N比)を dB(デシベル)で表現しています。液晶ディスプレイのコントラスト比もこれに当てはめると、400:1 の液晶ディスプレイは「26 dB」、1000:1 の液晶ディスプレイは「30 dB」、2万:1のプラズマテレビは「43 dB」、ブラウン管テレビは「50 dB」。ん〜、やっぱり分かりづらいですかね・・・。

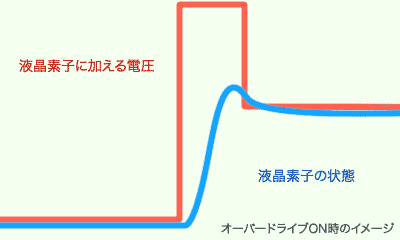

最近、コントラスト比が 2000:1 や、3000:1 と著しく高い製品を見かけます。これは「ダイナミックバックライト制御」・「コントラスト拡張機能」 などと呼ばれる機能が備わっているためです。この機能は、映像ソースの内容に合わせバックライトを動的に制御する、液晶テレビから入ってきた技術です。たとえば明るい映像が入力されたとき、バックライトの出力を上げ、より明るい映像を作り出します。逆に暗い映像が入力されたときは、バックライトの出力を下げより暗い映像を作り出します。その結果、より暗くより明るい映像を得られるため、絵にメリハリがつき、コントラスト比が飛躍的に向上する! というメカニズムです。

しかしここで頭が切れる人は「明るい部分と暗い部分がまざった映像を表示したときはどうなるんだろう?」という疑問を持ったと思います。これこそ コントラスト拡張機能の化けの皮を剥がすのに最良の質問です。例えば、暗い山小屋の中で、1本のろうそくが灯っている映像を思い浮かべてください。非常に明るく光るロウソクの中心部から、その光に照らされ輪郭と色がわずかに分かる程度のうす暗い家具や壁や天井。このようなシーンを 800:1・2400:1(コントラスト拡張機能使用時 )というスペックをもつ液晶ディスプレイで映してみましょう。 ここでコントラスト拡張機能を使っても、映像内に明るい部分・暗い部分の双方があるためバックライトの制御が一切出来ません。結果、暗闇は黒が浮き、ロウソクの明かりも暗いメリハリのない映像になります。

※ この図は実際のコントラストと、架空のコントラスト比の関係を理解してもらうためのもので、正確なグラフではありません(特に縦軸のスケールが狂っています)

ここでポイントなのが、このディスプレイが一度に表現できるのは最大800:1ということです。これは、明るかろうが、暗かろうが、何を映そうが絶対に変わることはありません。2400:1 というのは、あくまでこのディスプレイが表現できる最大の明るさと、最小の暗さを比べた架空のコントラスト比なのです。

そして、さらにもう1つ落とし穴が待ち受けています。近年の液晶ディスプレイは極めて明るく、輝度を最小にして使っている人が多いと思います。この環境ではコントラスト拡張機能は一切働きません。なぜなら、もし暗い場面を映すとき、バックライトを今以上に暗くすることができないからです。

私はコントラスト拡張機能を否定しているわけではありません。明るさのダイナミックレンジが広い映画鑑賞などでは重宝するでしょう。しかし、この機能は液晶ディスプレイのポテンシャルを向上するものではないということを理解してください。まれに、スペックシート(カタログ)にコントラスト拡張機能使用時の架空コントラスト比のみを記載しているメーカーがありますが、これはもはや詐欺です。消費者をだますような三流メーカーの製品は買わない方がよいでしょう。

ディスプレイの色が正常に見える範囲のことです。視野角が広いほど斜めから画面を見ることが出来ます。しかしCRT(ブラウン管)ディスプレイなどには実質、視野角という概念は存在しません。突然ですが、フタがくるくる回るゴミ箱を想像してください。フタを半分だけあける(回す)とゴミ箱の中身が少し見えます。ここで目線を動かしてみてください。中身が完全に見えたり、逆に完全に見えなくなったりします。これが液晶ディスプレイに視野角が存在するメカニズムです。

液晶ディスプレイは、バックライトの光を液晶素子の角度によって遮断し、色を表現しています。このとき、見る角度によって液晶素子の相対角度が変わってしまうため色が変わってしまうのです。この問題を根本的に解決してるのが、次章で説明する「IPS」と呼ばれる液晶駆動方式です。そのほかの方式の液晶ディスプレイは、視野角を改善するフィルムを張ったり、液晶分子の向きをバラバラに配置して色変位を抑えていますが、シビアな色精度が求められる作業には不向きとされています。

とは言ったものの、今日売られている液晶ディスプレイほとんどは、170度以上(上下左右各85度以上)の広い視野角を持っています。170度というと、ほとんど真横から見てもOKというわけです。しかしここには大きな落とし穴があります。ほぼ全てのカタログには、コントラスト比が 10:1 以上確保できる範囲を「視野角」と定めています。

▲ これでも「視野角178度」と言えてしまう(左:正面から見たとき、右:斜めから見たとき)

コントラスト比が 10:1 というのは、全く持って実用に耐えない絵になります。さらにこの測定方法は明るさの比だけで、色の変位は全く考慮されていません。よって、この「視野角」という数字は全く役に立たないと考えてください。実用的な視野角を調べるには、やはり自分の目で見るのが一番です。 実際に店頭でディスプレイを斜めからみて、以下のことをチェックしてみましょう。

「次世代PDP開発センター」によるヒトの感性特性に則した評価手法(コントラスト比に加え色変化も考慮する測定法)によると、実用的な視野角はIPSパネルが120度、VAパネルが60度という結果がでています。また、日本印刷産業機械工業会がまとめた「印刷産業用液晶カラーモニタ標準化作業報告書」によると“IPS 方式を採用した印刷業界向けハイエンド液晶モニタはだいたい上記基準を満たす。 TN、VAなど他の方式の液晶モニタは、現状では上記基準を満たさない。”という研究結果がまとめられており、斜めから見ても色が変わらない液晶ディスプレイは、次章で説明する「IPS方式」というタイプの液晶パネルを搭載したごく僅かな機種しかありません。

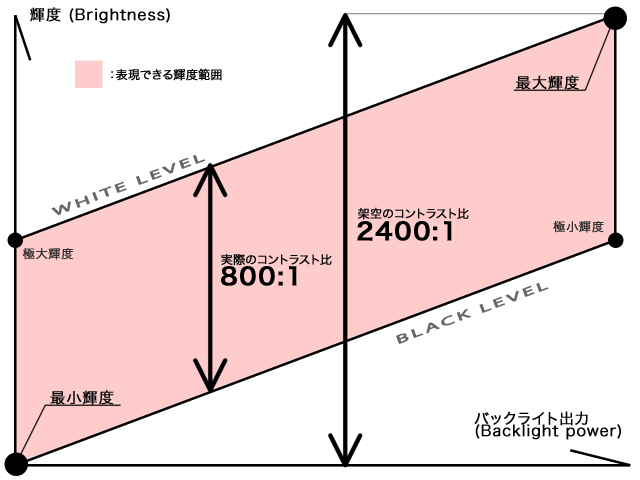

TN方式の液晶パネルは各色6bitの表現しかできず、フルカラー:16,777,216色 (約1677万色・約1670万色)を再現することが出来ません。そこでTNパネルは、例えばオレンジ色を表示したいとき、赤と黄色を高速に切り替えて「オレンジっぽく見える」ようにするFRC ( Frame Rate Control ) という技術を用いてフルカラーに無理矢理対応させています。TNパネルに使われるFRCは 2bit(=4段階)の精度を持っています。言い方を変えれば、パネルが持つネイティブな色と色の間にFRCによる擬似色が3色追加されるということです。(下図参考)

▲ 2bit FRC 駆動のイメージ

TNパネルの場合、1チャンネルあたり 6bit = 64色 のネイティブカラーを FRC駆動させると ( 64 - 1 ) × 3 = 189色 の擬似色が追加され、計253色/チャンネル を持ちます。よってRGB合計で、253 ^ 3 = 16,194,277色 (約1620万色・約1619万色)を表現できるようになりました。また最近では、より高度な時間ディザリング処理によって1677万色を再現できる「Hi-FRC ( HiFRC )」という技術も登場しています。そのため、「1620万色だったら擬似フルカラー」という判断はできなくなりました。さらに擬似フルカラーに関する表記はメーカーによって全く違っています。たとえばアイオーデータでは、Hi-FRCを用いた疑似フルカラーディスプレイを「ファインフルカラー」、パネルが24ビットフルカラーに対応したディスプレイを「リアルフルカラー」と呼んでいます。

未だネイティブフルカラーTNパネルは存在していませんし、VA・IPSパネルのほとんどはフルカラーなため「TNパネル=擬似フルカラー」と思って間違いありません。擬似フルカラー液晶ディスプレイは、時間ディザリングによるチラツキが気になる場合があります。また、色を扱う人にとっても、大変好ましくありません。

以下にFRCの簡単なシミュレーション動画を用意しました。激しい点滅は目や神経への刺激が強いため、等倍表示し(フル画面で再生しないこと)、長時間凝視しないでください。再生中、違和感を感じたらすぐに再生を中止してください。(光過敏性発作を引き起こす可能性があります。)

近年、急激に注目を集めているのがモニタの色域です。色域とは、読んで字のごとくそのモニタが表現できる色の領域を示すものです。まず色の表現方法から説明します。

近年、急激に注目を集めているのがモニタの色域です。色域とは、読んで字のごとくそのモニタが表現できる色の領域を示すものです。まず色の表現方法から説明します。

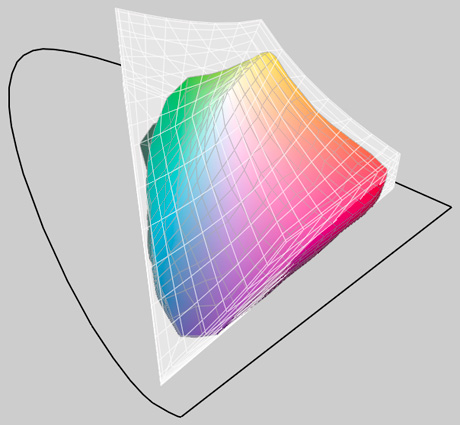

そもそも、感覚的で曖昧な「色」をコンピュータなどで扱うには、色を定量的に表現する必要があります。そこで色をいくつかのパラメータ(=チャンネル)の組み合わせで表現する概念が生まれました。この表現方法には何十もの種類があり、それぞれの表現方法で作られる色の世界を「色空間(カラースペース)」と言います。この呼び方は多くの表現体系が3つのパラメータ、つまり3次元で表されることに由来しているそうです。

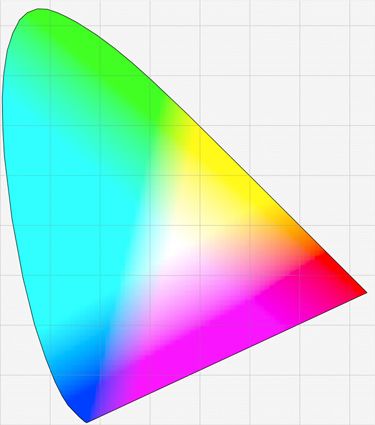

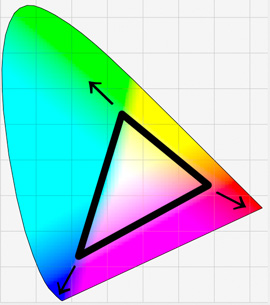

デザインや色彩学などを学んでいる人に色空間といえば?と聞くと、おそらく「マンセル!!」という答えが返ってくると思いますが、今回はコンピュータの世界で使う色空間についてだけ触れていきます。(全部語ると一冊 本が書けてしまうほど奥深い分野です。) さて、コンピュータ用ディスプレイの色について少しでも調べたことがある人なら、左の馬蹄形をしたカラフルな図形を見たことがあるでしょう。これはCIE(国際照明委員会)が定めた、xyY表色系という表現体系のグラフです。一般的にこの xyY表色系が最も多く使われるため、「CIE表色系」と言えばこの xyY表色系のことだと思ってください。

xyY表色系は xyが色相・Yが輝度を表しています。モニタのデータシートなどに記載されているガマットでは、左図のようにY軸が省略された xy2次元グラフで表現されることが多いです。そして馬蹄形・釣鐘型 をした領域は人間が認知できる色を表現しています。 つまりこの領域以外をサポートしても無意味ということです。(音でいう超音波?)

▲ 左: sRGB・AdobeRGB・JMPA 色空間図(xy平面)、右 : AdobeRGB と JMPA 色空間図(xyY空間)

それではディスプレイの色について話を進めます。まず上記の左図を見てください。最も小さい三角形で表されている空間が最もポピュラーな「sRGB(standard RGB)」という色空間です。sRGB とはヒューレットパッカード(Hewlett-Packard)とマイクロソフト(Microsoft)が1996年に提唱し、のちに IEC(国際電気標準会議)によって標準化されたRGB色空間での制限色空間で、当時主流だったCRTの色域を元に作られたと言われています。マイクロソフトの考えでは、モニタ・プリンタ・カメラ・スキャナ などが全てこの sRGB色空間に乗っ取って動作すればカラーマネージメントする必要なくなるじゃないか! という浅はかな策略があったようです。つまり、全世界の人間がすべて英語を使えば、文字化けも起こらないし、通訳も必要なくなるという考えです。世界中を自分が作ったルールで縛ろうという考え方はいかにもマイクロソフトらしい発想ですが、これがうまくいかなかったのは言うまでもありません。(笑) sRGB の標準化・普及はコンピュータにおける色の取り扱いに大きな進展をもたらしましたが、同時に大きな弊害も与えてしまいました。

それでは次に、左図の大きな三角形を見てください。 これが「AdobeRGB色空間」です。 AdobeRGB は名前の通り、Adobe Systems が1998年に提唱した色空間で、sRGB の色空間を拡張したものと思ってください。先ほど言った JMPAカラーをほぼカバーしているためDTP業界を中心に普及しています。AdobeRGBカラースペースをサポートしたモニタは極めて高価でしたが、近年このサイトで紹介しているとおり AdobeRGB セミサポートの広色域ディスプレイの登場により、一般ユーザでも豊かな色を扱えるようになりました。

ちなみにこの AdobeRGB、xy図を見る限り、緑のみが広がったように見えてしまいますが、sRGB から AdobeRGB は全色の表現力が向上しています。 理論的解説は省略しますが、濃いシアンや、鮮やかなレッド、オレンジ、明るいイエロー、エメラルドグリーンなど、sRGBでは出せなかった色が表現できるようになっています。

しかし、先ほど言ったカラーマネージメントの観点からすると、AdobeRGBの普及は手放しで喜べない一面も持っています。sRGB でガチガチに固められた Windowsプラットホームで広色域ディスプレイを使うと色のバランスが大きく崩れてしまうからです。 広色域モニタを購入した Windowsユーザからは「起動画面から鮮やか! 撮った写真が見違えるほどキレイに見える!!」という喜びの声を聞きますが、カラーマネージメントを少しでもかじってる人間からすれば、卒倒としてしまうほどのゆゆしき事態です。 これは sRGBと信じ込んでいるシステムの出力を AdobeRGB対応モニタで表示すれば、強制的に彩度が上げられてしまうために起こる現象です。

標準画像ビューアや、Adobe Photoshop などの一部アプリケーションは、ディスプレイの特性に合わせて色を調整する機能を持っていますが、まだほとんどのアプリケーションは色に対して無防備な状態にあります。ただし最新の Windows Vista にはシステムの色空間を sRGBに制限する機能が備わりました。 この機能をつかえば、色管理とは呼べませんが、あらゆる画像が「ハイパービビッド(苦笑)」になることだけは防ぐことが出来ます。そのため、最新の広色域ディスプレイの購入を検討している Windowsユーザーは、同時に Windows Vista へのスイッチも検討してみてください。(最低でも Home Premium にすることをオススメします。)

Photoshop などの画像処理アプリケーションでRGB画像を扱う場合、大抵使用する色空間(作業プロファイル)を sRGB または AdobeRGB にします。しかし、だからといって sRGB・AdobeRGB 完全準拠、つまり色域がピタリと一致しているモニタを購入する必要性はありません。少なくとも Mac プラットフォームではOSレベルでモニタの色再現特性を吸収するためです。(Windows OS はほとんど出来ません。)

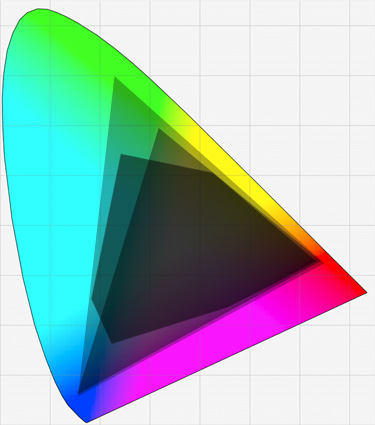

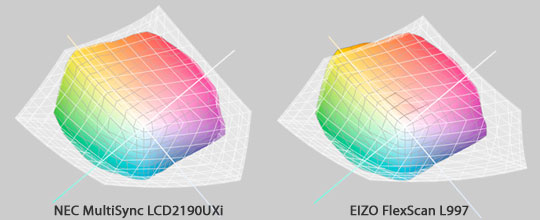

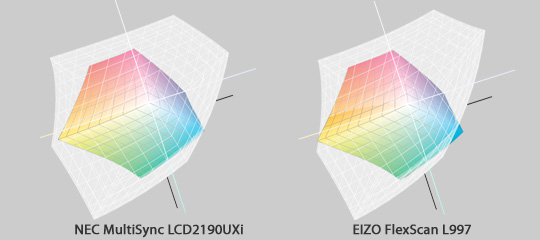

ハイエンドユーザから絶大な支持・信頼を集めている、EIZO FlexScan L997、NEC MultiSync LCD2190UXi の2機種にはおもしろいコンセプトの違いがあります。L997 は sRGB色空間とほぼ完璧に一致していますが、LCD2190UXi は特にブルがーシアン側に転んでおりグリーン・レッドの色域もやや広めです。一見、L997 のほうが正確で優秀と思えますが、印刷業界(DTP)で用いる色空間と比べるととても興味深い結果が得られます。

▲ 中央のカラフルな立体が JMPAカラー、外側の白い立体がモニタのカバーエリア。

▲ 中央のカラフルな立体が Japan Color 2002 Newspaper、外側がモニタの色域。

LCD2190UXi はレッドとグリーンの色純度が高いため、より鮮やかなイエローを再現することができます。(CMYKではイエローを原色として持っているためRGBベースのモニタより有利になるので完全には再現できない。) また、ブルー純色点がシアン側に転んでいるため、より商業印刷で用いられる色域に近くなっています。これらの比較結果から、ウェブなどへの出力を前提とした作業には L997、雑誌・新聞・書籍等の出版物制作には LCD2190UXi が向いてると言えます。

sRGB のみを前提に作られているアプリケーションやシステムでは、LCD2190UXi などのやや特殊な色域を持ったモニタを使用すると色がおかしくなってしまいますが、そもそもDTP作業を行うシステム・アプリケーションはカラーマネージメントに対応していますし、そのような作業する人もカラーマネージメントに関する知識や設備を持っているので特に問題はないでしょう。

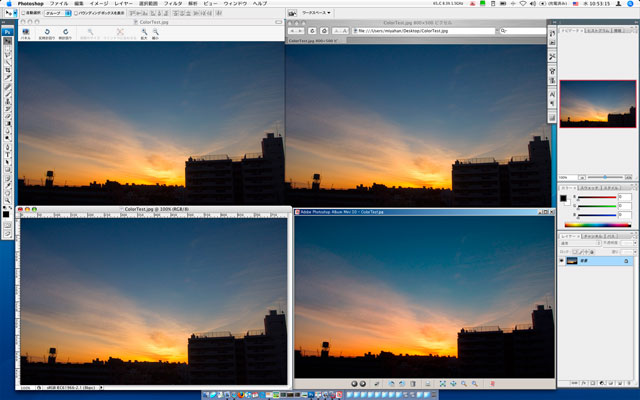

▲ 左上:Mac標準画像ビューア (Preview)、右上:Mac標準ウェブブラウザ (Safari)、

左下:Mac OS における画像処理アプリケーション (Adobe Photoshop CS3)、

右下:Windowsにおける画像ビューア (Adobe Photoshop Album Mini 3):これだけ色がおかしくなっている

Mac OS では昔から一貫したカラーマネージメント環境が整っています。色に関する情報が正しく記録された画像であれば、一部のサードパーティ製アプリケーションを除き、画像ビューアでも、Webブラウザでも、メールソフトでも、ワープロソフトでも全て同じように表示することができます。これは、色管理について知らないユーザでも、その手のプロから見ても至って当たり前な振る舞いです。これは、Macプラットフォームにおけるカラーマネージメントを司っている「ColorSync」が基幹システム直下(グラフィカルエンジンよりも深いレベル)で動作しているためです。ディスプレイやスキャナ、プリンタを接続した瞬間、ColorSyncはシステムにデバイスのカラー情報を登録し色管理を始めます。例えば Macを購入すると無料でついてくる写真管理・簡易編集アプリケーション「iPhoto」では 10万円以上する高性能画像編集ソフト Adobe Photoshop と同等の色管理をユーザが知らない間に行っています。

また、高価な専用キャリブレータを持たないユーザのために、目視によるソフトウェアベース簡易キャリブレーション機能も標準で用意されています。(Adobe Gamma のようなもの。)いくつかのテストを実行することでモニタの色を補正することが出来ます。

※ 上記の画像で Windows 環境のみ色がおかしくなっているのは、Windows システムが広色域ディスプレイを扱えないためです。(ディスプレイの色空間を識別することが出来ない。)sRGB空間に記録された画像を広色域ディスプレイのネイティブカラースペースで表示し、空の一部(真ん中周辺)がシアン側に転んでしまい、朝日はオレンジ色になり、建物は真っ黒に潰れてしまっています。

→ 詳しくは「液晶ディスプレイとカラーマネージメント 〜Windows と Mac - 色に対するカルチャーの違い〜」をご覧下さい。

デバイスが表現することができる色:色域(ガマット)を広げるには、 RGB空間で動作するコンピュータディスプレイの場合、プライマリカラー、つまりR・G・B 各色の色純度を高くすることが必要です。この「色純度を高くする」というのは「彩度を上げる」と同義です。

デバイスが表現することができる色:色域(ガマット)を広げるには、 RGB空間で動作するコンピュータディスプレイの場合、プライマリカラー、つまりR・G・B 各色の色純度を高くすることが必要です。この「色純度を高くする」というのは「彩度を上げる」と同義です。

では光の世界において、彩度を上げるというのはどういう事でしょうか。彩度が最も高い色を「純色」といいますが、これに「白」を混ぜていくと明るくなる一方、彩度は落ちていき、最終的には最も明るく彩度がない「真っ白」になります。ところで「白」というのは、あらゆる波長の光が混ざった状態です。(RGBの世界では 赤と緑と青が均等に混ざった状態)つまり裏を返せば、光に含まれる波長成分の種類が少なければ少ないほど純度が上がるということです。例えば赤の純色を取り出すには、赤の波長成分だけを取りだし、ほかの成分(緑・青)はすべてカットすれば良いわけです。

液晶ディスプレイのバックライトは様々な波形成分を含んでおり、そこから赤・緑・青の三原色を取り出すのに使われるのがカラーフィルタです。カラーフィルタはカラーセロハンみたいなもので、特定の波長の光のみを透過させる波長バンドパスフィルターの役目を果たします。液晶ディスプレイの色域を広げるには「いかにカラーフィルタで不必要な成分を除去できるか」がカギとなってきます。しかしここで2つの課題が発生します。

1つめは、高性能なカラーフィルタの開発です。フィルターのカットオフ周波数を切り詰めるほど、透過光の色純度は向上しますが、多くの波長成分をカットしてしまうため、当たり前ですが絶対的光量が減ってしまいます。また、技術的問題によりどうしても取り出したい波長成分も減衰してしまいます。この問題を解決するにはバックライトの光量を上げるしかありませんが、消費電力や発熱等の関係で限界があります。特にこれらの問題がシビアな響くラップトップコンピュータでは、純度が落ちても透過光量が多い低性能なカラーフィルタを使っており、NTSC比 40%前後になってしまうのが現状です。(しかし近年、LEDバックライトの搭載によって状況が変わりつつあります。)

2つめの問題は、光の三原色をどう配置するかです。早い話、XY平面にプライマリカラーをプロットして、それらに囲まれた三角形が表現できる色になるわけですから、この三角形の面積が最も広くなるようにプライマリカラーを配置すれば良いわけです。しかし蛍光管が出す光の波長成分はまばらで、ほしい波長成分が出ていない・または非常に弱い場合があります。そのため、必要な波長が大量に発光する蛍光管の開発が必要になってきます。

従って、カラーフィルタと蛍光管の特性は密接に絡んでいます。なぜなら非常に高性能なカラーフィルタである波長の光のみを通すようにしても、蛍光灯からその波長成分が出ていなければ意味はありません(真っ暗になるだけ)また、逆に理想的に発光するバックライトを用意しても、カラーフィルタで不必要な成分をカットできなければ色純度は落ちてしまうからです。

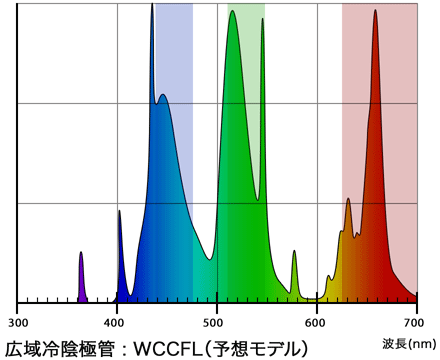

近年登場した NTSC比91%〜92% をカバーした広色域液晶ディスプレイは、WCCFL(広域冷陰極管) と 鋭い特性を持ったカラーフィルタを用いたことで、蛍光管でも広い色域をカバーすることができました。しかし、強力なカラーフィルタで不要成分を無理矢理こそぎ落としたため、輝度が低下してしまう(むしろ歓迎?)という問題があり、従来と同じ輝度を維持するには蛍光管の出力をあげなくてはいけないため消費電力が増加します。また、WCCFL は技術的に製造が難しく、まだ十分なノウハウが蓄積されていないため、バックライトの輝度寿命が縮む・発光安定性の低下といった問題が懸念されています。WCCFL を採用した液晶ディスプレイモジュールが出てから日が浅いため、この問題がどう影響してくるのかはまだ分かりません。

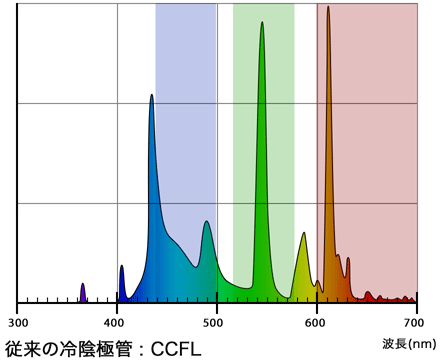

上の左図は従来の一般的な液晶ディスプレイに使われているCCFL(カラフルなグラフ)、およびカラーフィルターの特性(薄いゾーン)です。家庭で使われる三波長蛍光灯と似た特性を持っており、430nm・540nm・610nm 付近に3つのピークを持っています。しかし余計な成分のせいで、ブルーはグリーン側(長波長)、レッドはイエロー側(短波長)に転んでしまいます。(加重平均されるため。)これが多くの液晶ディスプレイが sRGBの青・赤を完全には満たせなかった理由です。

そして右図は、既存の青色・緑色・赤色冷陰極管のスペクトルを合成したものです。(WCCFLのデータシートがなかったため代用。)従来のCCFLと比べ、青の短波長成分、赤の長波長成分が豊富に含まれるため sRGB・AdobeRGB が規定しているブルー・レッドを満たすことが出来ます。特にレッドは長い波長成分が格段に増えるため、AdobeRGB の レッドををも超えた鮮烈な赤を表現することが出来ます。また、グリーンは短波長成分が増えたために、AdobeRGB のグリーンに比べブルー側(短波長)に転びます。しかし WCCFL が豊富な波長成分を持つと言うことは、逆に不必要な成分も多く含んでいることを意味します。そこで、従来よりも鋭い透過特性を持つカラーフィルタを使用する必要があるわけです。

多くの液晶ディスプレイでは、バックライトに「冷陰極管(CCFL)」という光源が使用されています。冷陰極管とは、我々が電灯に使っている蛍光灯(熱陰極管)の親戚ですが、次のような特徴を持っています。

以上のことから、冷陰極蛍光管はディスプレイのバックライトや、懐中電灯、スキャナの光源などに使われています。冷陰極管は蛍光灯と同じくいろいろな波長成分をだし白く光っています。ディスプレイでは、必要な赤・緑・青・の成分のみを取り出すため、カラーフィルタを使って不必要な成分をカットしています。

蛍光管は形を自由に曲げることができ、バックライトでは直線型(I字型)とU字型の主に2種類のものが使われています。

近年、液晶ディスプレイの光源として、LED(発光ダイオード)が注目されています。発光ダイオードは、一般的に以下のような特徴を持っています。

LEDをバックライトに採用することで得られる最も大きいメリットは色域です。LEDは特定の波長のみを鋭く出す(混じりけがない)ため、効果が強い反面・透過率が低いカラーフィルタを使わずに、無理なく色域を広げることができます。また、CCFLが様々な波長を含んだ白色光であるのに対し、LEDは白色を3種類のLED(R・G・B)で作り出すため、各LEDの出力を調整することでバックライトの色温度を自由に変更することができます。液晶素子のオフセット制御が必要なくなるため、液晶素子のダイナミックレンジをフルに活用することが出来ます。(例えば6500Kのバックライトで4000Kのディスプレイを作る場合、特に青色を担当する液晶素子の駆動範囲を著しく制限して色温度を下げていました。そのため液晶ディスプレイの表現力が低下するという問題が発生していました。)

しかし特に高輝度で大画面なディスプレイに使われる、直下型バックライトにLEDを用いる場合、注意が必要です。一般的にLEDは発熱が非常に少ないと言われていますが、液晶ディスプレイのような高輝度を実現するには大量のLEDが必要になります。いくら低発熱なLEDとはいえ「塵も積もれば山となる」で膨大な熱を持つことになります。そのため、より高性能な(大きい)廃熱機構が必要になります。また、RGB各色のLEDの光を混ぜ合わせるスペースが必要になります。さらにLEDバックライトは発光体が無数にあるため(冷陰極管であればせいぜい十数本)それぞれの発光特性(暗かったり、明るかったり)や経年劣化によるムラが大きな課題になります。

これらの要素から大画面・高輝度のLEDバックライト液晶ディスプレイの開発は非常に難しいものになっています。そのため現状でLEDバックライトの採用は、エッジライト方式のラップトップコンピュータのディスプレイや、20インチ程度までの中型ディスプレイにとどまっています。(テレビ用では直下型LEDバックライトがすでに実用化されています。)

液晶にディスプレイには、大きく分けて TN・VA・IPS の駆動方法があります。 これは液晶素子の配置と動作方向 の違いによるものですが、これにり液晶ディスプレイの特性は大きく異なってきます。それではこれらの駆動形式の特徴を見てみましょう。

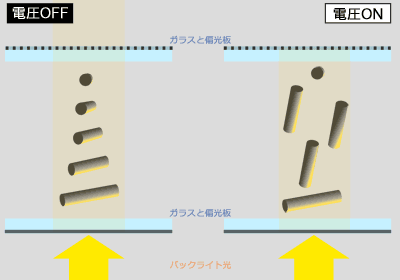

TN方式のパネルでは、電圧をかけないとき液晶分子は画面に対し水平に90度ねじれながら寝ていて光を偏向させ通します。そこに電圧をかけていくと液晶分子が立ち上がり、ねじれがなくなり光を遮断します。(光を偏向しなくなるため。)つまり、私たちのイメージとは逆に、電圧をかけないと「白」、電圧をかけると「黒」になるやや不思議な駆動方式になっています。(ノーマリーホワイトと言う。)ちなみに電圧をいくらかけても、液晶分子が完全に垂直になることはできません。また、TN方式は中間調の駆動が極めて遅いという特徴があり、例えば2msの超高速応答をうたっているディスプレイでも、実際の中間調は10倍の20msオーバーなんてこともザラです。ですからアクションゲームやサッカー中継など、動きの速い映像をみるには不向きです。

TN方式のパネルでは、電圧をかけないとき液晶分子は画面に対し水平に90度ねじれながら寝ていて光を偏向させ通します。そこに電圧をかけていくと液晶分子が立ち上がり、ねじれがなくなり光を遮断します。(光を偏向しなくなるため。)つまり、私たちのイメージとは逆に、電圧をかけないと「白」、電圧をかけると「黒」になるやや不思議な駆動方式になっています。(ノーマリーホワイトと言う。)ちなみに電圧をいくらかけても、液晶分子が完全に垂直になることはできません。また、TN方式は中間調の駆動が極めて遅いという特徴があり、例えば2msの超高速応答をうたっているディスプレイでも、実際の中間調は10倍の20msオーバーなんてこともザラです。ですからアクションゲームやサッカー中継など、動きの速い映像をみるには不向きです。

TN方式は、駆動方法もパネル構造も単純なため低コストで生産でき、発光効率も高く省電力です。これらのメリットから、TN方式のパネルは安価な液晶ディスプレイや、携帯電話・ラップトップコンピュータなどの消費電力がシビアなデバイスに採用されています。

しかし視野角が非常に狭いのが大きな弱点です。ちょっと角度を変えただけで色が変わってしまい、上下から見るとまるでネガフィルムをみている程色が変位してしまいます。技術の進歩で、首を傾けた程度で色がおかしくなってしまうというシャレでは済まないような事はなくなりましたが、色を扱う作業をする人は絶対に使ってはいけないディスプレイです。

主なVAパネル製造メーカ: Samsung , AUO , CMO , SHARP , Fuijtsu (いわゆる普及価格帯のパネル、日本産はSHARPのみ )

主なVAパネル製造メーカ: Samsung , AUO , CMO , SHARP , Fuijtsu (いわゆる普及価格帯のパネル、日本産はSHARPのみ )

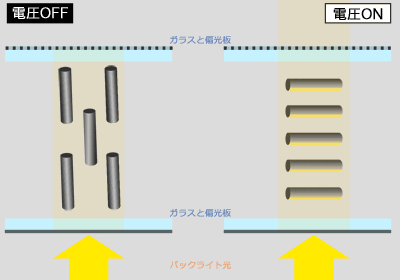

VA方式ではTN方式とは逆に、電圧をかけたときに液晶分子が水平になり「白」、かけないときに垂直になり「黒」になります。電圧をかけていない「黒」の状態では、液晶分子とバックライト光が干渉しないため、バックライト光が偏光板によってほぼ完全に遮断でき、非常に締まった黒が表現できるため、コントラストを高めることが出来ます。ごま塩や七味唐辛子のパカっと斜めに開くフタのイメージです。また、窓に取り付けるブラインドとも似ています。

しかし、視野角はやはり狭く、角度によっては色変位や白飛びが発生してしまいます。さらに液晶の応答特性がまばらで、中間調の反応が極めて遅いという特徴があります。そのため、近年では「オーバードライブ駆動」でこの特性をカバーしている製品が多く存在します。

VA方式のパネルでは、液晶素子の向きを交互に変えて、どこからみてもソコソコの表示品質を確保できる「マルチドメイン」という仕組みを導入して視野角を向上させています。しかし、それでも角度によって色が転ぶことがあり、特に大型ワイドディスプレイなど、目を原点にしたディスプレイ左端と右端の角度が大きくなってしまうディスプレイでは、斜めから見なくても気になることがあります。

主なIPSパネル製造メーカ: LG Display , HITACHI , NEC , IPSα , IDTech (高品位高価格なパネル、日本産パネルが多い )

主なIPSパネル製造メーカ: LG Display , HITACHI , NEC , IPSα , IDTech (高品位高価格なパネル、日本産パネルが多い )

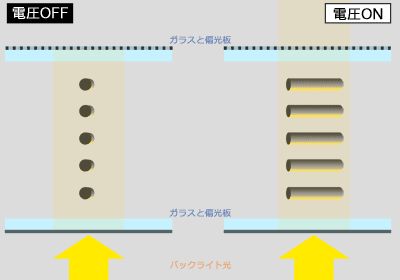

IPS方式はTN方式 や VA方式のような液晶素子を垂直にするのではなく、画面に対して水平に回転させる特徴的な方式です。液晶分子が画面と水平にくるくる回るだけ、つまり垂直方面に角度が全く付かないので、どの方面からみてもほとんど色位変化が起こらないのが最大の強みです。ピザなどにかける粉チーズの、くるくる回るフタのようなイメージです。お店のシャッターとも似ています。

しかし、バックライトの光漏れが多くコントラストを上げるのが難しいこと、また液晶分子の水平方向反応速度が遅いことから応答速度が遅いなどのデメリットも持っています。また、IPS方式は横方向(画面に対して水平方向)に電圧をかけるために、片側のガラスに2つの電極(+と−)を設置しなくてはならず、光を通さない部分が多い(開口率が低い)ため発光効率が悪いことや、より高度なミクロノロジーが必要です。ですが、これらの問題は技術の進歩によって改善されつつあります。IPSパネルの進化についてはHITACHI ディスプレイズ : IPS-Pro(進化するIPS技術) で紹介されています。

さらに、IPS方式はあらゆる階調で均一な応答特性が得られるため、VA方式のディスプレイでしばしば見られる不気味な残像(残像に色が付く、中間色同士が混色する 等)が起こらないのが特徴で、オーバードライブを多用しなくても簡単に応答性能を改善できるのもメリットになっています。

日立が開発したIPSパネルは、現在 韓国 LG Display 社等にもライセンスされています。IPSパネルは、画質が非常に高く、視野角による色変位も極めて少ないため高い色再現性が求められるグラフィック用途に広く使われています。EIZO、NEC、MITSUBISHI などの大手メーカーが出しているプロフェッショナル向けディスプレイのほとんどは IPS方式のパネルを採用しています。

| TN | VA | IPS | |

|---|---|---|---|

| 非駆動時の色 | ホワイト | 黒(ノーマリーブラック) | |

| 非駆動時の分子状態 | 水平にねじれ | 垂直 | 水平 |

| 駆動時の分子状態 | 斜めになる | 水平になる | 水平に回転 |

| 価格 | 安い | まあまあ | やや高い |

| 構造・必要な技術 | 単純 | まあまあ | 複雑・高度 |

| 発光効率 | 高い | まあまあ | やや低い |

| 応答速度(中間調) |

白黒は速い(6ms前後)が中間調は極めて遅い | 15 ms 前後で安定 | |

| 応答速度(ピーク) | A-MVA: 60ms , S-PVA: 80ms | LG S-IPS:20ms , SA-SFT:30ms | |

| コントラスト | まあまあ | 高い | やや低い |

| 画質 | 悪い | まあまあ | 良い |

| 視野角 | 極めて狭い | そこそこ | 大変広い |

| 視野角:コントラスト | 20 度 | 50 度 | 120 度 |

| 視野角:色度変位 | n/a | 0.2 | 0.015 |

| 視野角 : ガンマ歪み | n/a | 45 % | 1% 未満 |

| キャラクター | 安いだけが取り柄 | 動画に強く黒が締まる | 自然で正確な発色 |

| 用途 | 事務用 | ゲーム・映画鑑賞 | グラフィックデザイン |

※ データ参照元: LG Display , HITACHI Displays , Panasonic , Displaybank , Sanyo , www.tomshardware.com , www.xbitlabs.com

※ 応答速度(ピーク):黒 → 低調 立ち上がり時の最大応答時間(片道時間)

※ 視野角 : コントラスト: コントラスト比が正面から見たときの 1/2 になる角度。角度が大きいほど優秀。

※ 視野角 : 色度変位: 60度から見たときのΔu*v 値。数値が小さいほど正確な色であることを示している。

※ 視野角 : ガンマ歪み : 60度から見たときのガンマカーブの歪み。数値が小さいほど優秀。

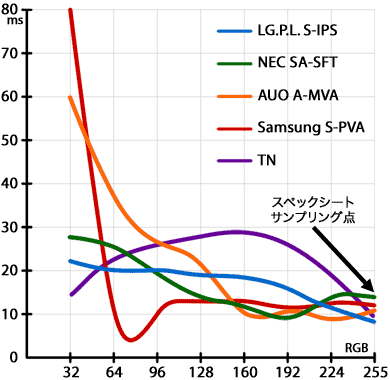

さきほど TN・VA方式は中間調の応答速度が遅くなること、IPS方式では平均値は遅いものの均一な特性が得られることをお話ししました。それでは具体的に、黒から各レベルに変化するとき=立ち上がり時の各パネルの応答特性を見てみましょう。

▲ 各パネルの立ち上がり応答特性( 0 to 32 - 255 )

データ測定者:Oleg Artamonov 氏 ( www.xbitlabs.com )

最も特徴的なのが VA系である Samsung S-PVAパネルで、低調(暗部)での応答速度が極めて遅いのがわかります。AUO A-MVA も VA系ですから似た傾向を示しています。TNパネルのグラフは各製品の特性を平均化したものなので、大まかな形だけ見て欲しいのですが、中間調への応答速度が非常に遅いのが特徴です。(BWBは速いが、中間調は20〜30msまで跳ね上がります。)これらの特徴から、TNパネル・VAパネルには オーバードライブ駆動が絶対不可欠であることがよく分かります。一方、IPS系は他の駆動方式と比べフラットな特性を持っています。特に LG Display S-IPS パネルはピーク時 20ms と非常に優秀です。

液晶ディスプレイメーカーが公開している応答速度(黒→白→黒)の値は、上記グラフの一番右の値を示しています。見て分かるとおり、この表記方式ではパネルの差が数字にほとんど出てきません。また、グラフは用意していませんが、黒に向かうスピードはパネル方式にあまり関係なく、フラットで高速な特性を持っています。

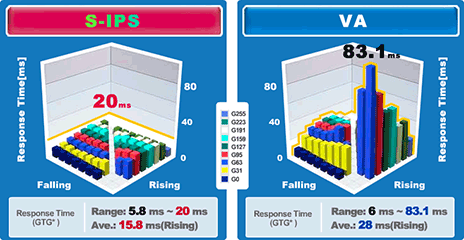

▲ LG Display 社が公開している S-IPS と VA パネルの応答特性比較グラフ

LPL社が IPSのポテンシャルをアピールするために公開しているこのスライドを初めて見たときは、正直「まさかー!」と思っていました。しかしこのスライドは、上記の実測データとほとんど一致しています。しかも「VA」に選ばれたパネルは旧式ではなく、最新のサムスン S-PVA パネルでした。 このデータを見ると、80ms の応答速度をオーバードライブ駆動で 8ms 以下することがいかに無理矢理かわかりますね。(VA・TNパネルのオーバーシュート・アンダーシュートは仕方ない...?)

| 製品名 | 駆動方式 | 液晶応答時間 | RTCエラー率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公称値 | 平均 | ピーク | 平均 | ピーク | ||

| Samsung SyncMaster 244T | VA | 6 ms | 6.5 ms | 11 ms | 11% | 72% |

| Samsung SyncMaster 275T | VA | 6 ms | 9.8 ms | 14 ms | 1% | 14% |

| Samsung SyncMaster 245T | VA | 6 ms | 6.2 ms | 16 ms | 13% | 55% |

| Apple Cinema HD 23" | IPS | (14 ms) | 12.1 ms | 21 ms | 0% | 0% |

| Samsung SyncMaster 245B | TN | (5 ms) | 14.4 ms | 22 ms | n/a | n/a |

| DELL 3007WFP | IPS | 11 ms | 13.5 ms | 22 ms | n/a | n/a |

| Acer AL2416W | VA | 6 ms | 9.7 ms | 35 ms | 4% | 35% |

| DELL 2407WFP | VA | 6 ms | 9.9 ms | 41 ms | 5% | 71% |

| LG L245WP | VA | 8 ms | 7.5 ms | 50 ms | 7% | 36% |

| Samsung SyncMaster 305T | VA | 6 ms | 9.5 ms | 50 ms | 6 % | 47 % |

| NEC MultiSync LCD2190UXi | IPS | 10 ms | 11.8 ms | 27 ms | 3% | n/a |

| NEC MultiSync LCD2190UXp | VA | 8 ms | 12 ms | 81 ms | 1% | n/a |

| ViewSonic VP2330wb | VA | 8 ms | 13.1 ms | 81 ms | n/a | n/a |

※ RTC : 応答時間補正

まず、IPSパネルを積んだ アップル シネマディスプレイHD を見てみると、オーバードライブ回路非搭載ながらも ピーク: 21 ms、平均: 12 ms となかなかの成績を出しています。応答特性にクセがないことが分かりますね。DELL 3007WFP も同じ傾向です。

次に、TNパネルを積んだ サムスン SyncMaster 245B ですが、メーカーは「応答速度5msを実現する高性能パネルを搭載」と高らかにうたっていますが、実際は 14 ms 以上とあまりよくありません。これは先ほど説明したとおり、TNパネルは黒→白→黒は速いのですが、中間調の応答速度が遅いためです。TNパネル搭載ディスプレイは、アクションゲーマーにもおすすめできません。

最後に VAパネルですが、様々な特徴を各製品から読み取ることが出来ます。平均中間応答速度が速い サムスン SyncMaster 244T を見てみると、平均 6.5 ms 、ピーク 11 ms と好成績をマークしてますが、RTCエラー率が非常に高いのがわかります。これぞ、まさにオーバードライブ駆動の使いすぎです。一方、同社の 275T はエラー率は低いものの、今度は応答速度が 10 ms 近くに跳ね上がってしまっています。中間調の応答速度がきわめて遅い VAパネルにとって、応答速度と画質はトレードオフであり、残念ながら両立は不可能なのです。

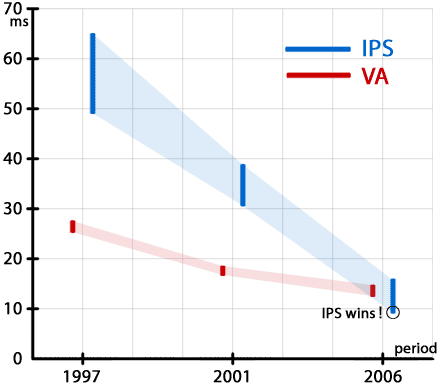

消費者の認識や、コンピュータ雑誌のウェブサイト・情報サイト・個人サイトでは「IPS方式の液晶パネルは、他の方式に比べ応答速度が遅いのがデメリット」と紹介されています。しかし近年、急速な技術革新によってこの事実が変わってきています。

▲ 液晶テレビ用パネルにおける IPS方式とVA方式の応答速度(年代別)

※ 情報元 : 7th International Meeting on Information Display(IMID 2007)基調講演より

たしかに IPSパネルの商品化当時は、VA・TN方式と比べ応答速度が非常に遅いのがIPS方式が持つ最大の弱点でした。しかし様々な改良により、近年ではVA並・VA以上に高速なIPSパネルも登場しています。逆にVAパネルの応答時間短縮化が停滞しているのは、VA方式が根底に持つ「中間調への立ち上がりが極めて遅い」という性質があるためです。コントラスト比が 1000:1 を超えるハイコントラストIPSパネルも登場し始めているため、IPSパネルは弱点のない「高かろう良かろう」な液晶ディスプレイに進化していくかも知れません。

ちなみに TN方式のパネルは、VA・IPS方式よりさらに高速な応答特性(5ms以下)を持っていますが、複数の視聴者が見る液晶テレビでは使えません。(あまりに視野角が狭いため。)

これ以降のトピックは「3ページ目」をご覧下さい。

記事をお読みくださりありがとうございました。当サイトでは、以下のオンラインショップのアフィリエイトプログラムに参加しています。以下のリンクから各ショップに行き、お買い物していただくとこのサイトに報酬が支払われます。この記事は、このアフィリエイトプログラムによる収入目当てで作成したものではないため無視してかまいませんが、もし利用していただければ私への励みになるに違いありません。

■ このサイトについて(リンクのための情報)